Oleh: Ivan Febriyanto

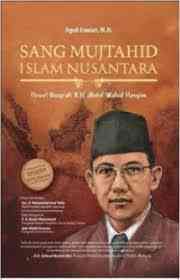

SURABAYA, PustakaJCC.co - Buku Sang Mujtahid Islam Nusantara: Jejak K.H. Abdul Wahid Hasyim, Ulama dan Negarawan karya Aguk Irawan, M.N. mengisahkan perjalanan hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim, seorang ulama visioner yang juga Menteri Agama pertama Indonesia. Lahir di Jombang pada 1 Juni 1914, ia adalah putra dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan pesantren Tebuireng, tempat pemikirannya berkembang jauh melampaui batas tradisi.

"Agama harus menjadi perekat bangsa, bukan alat pemecah-belah. Kita butuh Islam yang merangkul, bukan yang mengecualikan,” tulis Aguk menggambarkan pemikiran Kiai Wahid.

Wahid Hasyim kecil dikenal berbeda dengan anak sebayanya. Apa yang membuat Wahid Hasyim berbeda dari anak-anak lain di pesantren? Saat teman sebayanya sibuk bermain, ia lebih suka duduk diam, mendengarkan diskusi para ulama. Suatu hari, di tengah pengajian, ia tiba-tiba menangis keras.

"Ada apa, Le?" tanya ibunya, Nyai Nafiqoh, sambil mengusap kepalanya.

Wahid kecil tidak menjawab, hanya menunjuk sebuah kitab. Begitu kitab itu diberikan kepadanya, tangisnya langsung reda. Para ibu yang hadir saling berpandangan heran.

"Anak ini... sepertinya bukan anak biasa," bisik salah seorang murid Ibundanya.

Seiring bertambahnya usia, pemikiran Wahid semakin berkembang. Ia bukan hanya mendalami kitab klasik, tetapi juga tertarik pada ilmu pengetahuan modern. Pilihannya untuk belajar lebih luas sempat membuat beberapa orang bertanya-tanya.

"Mengapa kau membaca buku-buku Barat?" tanya seorang temannya di pesantren.

"Karena dunia ini luas, dan Islam harus bisa berdialog dengan siapa saja," jawab Wahid dengan senyum tenang.

Pemikirannya yang maju membawanya ke dunia politik hingga dipercaya menjadi Menteri Agama di usia muda. Namun, posisi itu bukan tanpa tantangan. Dalam sebuah rapat kabinet, seorang tokoh nasionalis bertanya skeptis,

"Kiai, bagaimana mungkin agama bisa berjalan seiring dengan negara yang berlandaskan Pancasila?"

Wahid Hasyim tersenyum, menatap seisi ruangan sebelum menjawab, "Indonesia ini bukan milik satu golongan. Jika kita ingin Islam besar di negeri ini, maka harus hadir sebagai rahmat, bukan ancaman."

Jawaban itu membuat ruangan hening sejenak. Pemikirannya yang moderat dan mampu menjembatani berbagai pihak menjadikannya sosok yang dihormati, meskipun sering berada di bawah tekanan politik. Sosok Wahid Hasyim sebagai negarawan semakin dipertimbangkan di berbagai kalangan.

Namun, takdir Allah berkata lain. Sang Pencipta memanggilnya kembali dengan cara yang tidak pernah terduga. Kiai Wahid wafat dalam kecelakaan mobil saat perjalanan ke sebuah undangan pertemuan Nahdlatul Ulama (NU). Kala itu, 19 April 1953, di usianya yang masih 39 tahun, Kiai Wahid berpulang kepada Sang Khaliq, meninggalkan duka mendalam, terutama bagi para santrinya.

"Abah Wahid tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga kebijaksanaan," ujar salah seorang santrinya dalam cerita yang ditulis Aguk.

Meski telah tiada, gagasan dan perjuangannya tetap hidup. Kebijakan pendidikan agama yang ia rancang serta semangatnya dalam menjaga keseimbangan antara Islam dan kebangsaan masih menjadi fondasi penting bagi negeri ini.

"Jangan hanya mengaji kitab, tapi pahami dunia. Umat Islam butuh ulama yang berpikir luas, bukan hanya yang hafal dalil."

Buku ini bukan sekadar biografi, melainkan refleksi mendalam tentang bagaimana seorang ulama bisa menjadi jembatan antara agama dan negara. Sang Mujtahid Islam Nusantara membawa pembaca menyelami pemikiran Wahid Hasyim yang begitu relevan hingga hari ini. Sebuah bacaan yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajarkan bahwa Islam dan nasionalisme bisa berjalan beriringan.