Oleh: Ivan Febriyanto

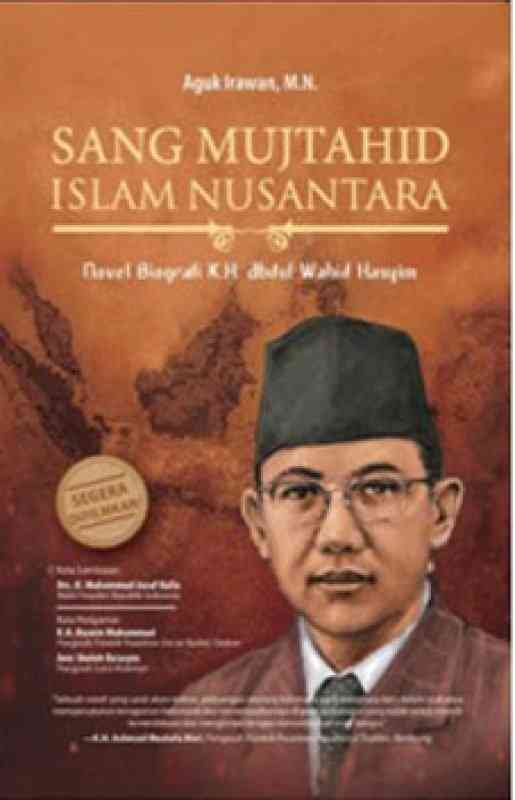

SURABAYA, PustakaJC.co - Aguk Irawan MN dalam bukunya Sang Mujtahid Islam Nusantara menceritakan kisah masa kecil KH Abdul Wahid Hasyim, putra pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari. Dalam ceritanya, Kiai Wahid Hasyim kecil memiliki berbagai keistimewaan, berikut kisahnya.

Putra Kiai Hasyim Asy’ari lahir dengan nama Muhammad Asy’ari—nama yang diambil dari kakeknya. Namun, sang ibu, Nyai Nafiqoh, lebih suka memanggilnya Mudin tanpa tahu alasan pastinya.

Sebagai putra seorang ulama besar, kelahirannya segera menjadi perbincangan di kalangan para kiai. Seperti tradisi dalam Islam Ahlussunnah, walimah kelahiran pun digelar saat usianya genap 35 hari (selapanan). Dua ekor kambing disembelih, dan para ulama dari berbagai daerah berkumpul untuk membaca shalawat, Al-Barzanji, serta membahas isu-isu penting keumatan bersama Kiai Hasyim.

Hari-hari berlalu, dan bayi kecil itu tumbuh dalam kehangatan keluarganya. Namun, kebahagiaan itu sedikit ternoda ketika kesehatan si jabang bayi menunjukkan adanya gangguan. Tangisnya tak menentu, sering sakit-sakitan, dan wajahnya tampak pucat. Berbagai obat herbal telah dicoba, namun kesehatannya tak kunjung stabil.

Kiai Hasyim, dengan raut khawatir, berkata kepada istrinya, “Kita sudah berikhtiar, Na. Jangan terlalu bersedih. Insya Allah, Mudin akan baik-baik saja.”

Namun, Nyai Nafiqoh tetap gelisah. Berbagai pertanyaan dia tujukan pada dirinya. Hingga akhirnya, terlintas di benaknya, ‘Apakah ada janji yang belum saya tunaikan?’ Sejurus kemudian, Ia melihat sang suami, dan mengutarakan nazarnya ketika masih mengandung sang putra.

“Astaghfirullah, Abah. Saya pernah bernazar! Saya harus membawa Mudin ke Kiai Cholil.” Katanya.

Mendengar itu, Kiai Hasyim tersenyum tipis, lalu berkata, “Nazar adalah janji yang harus ditepati. Jika itu yang harus kamu lakukan, maka laksanakanlah.”

Namun, beliau merasa ada hal lain yang perlu dilakukan. Dengan nada tenang, beliau menambahkan, “Aku juga berpikir, mungkin nama ini terlalu berat untuknya.”

Nyai Nafiqoh terkejut.

“Bukankah Muhammad Asy’ari adalah nama yang baik, Bah? Apalagi itu nama datuknya.”

Kiai Hasyim mengangguk. “Benar. Namun, sebuah nama memiliki bobot tersendiri bagi yang menyandangnya.”

Akhirnya, ia memutuskan untuk mengganti nama putranya menjadi Abdul Wahid, yang berarti hamba dari Yang Maha Esa.

Perubahan itu segera diumumkan kepada keluarga dan para santri. Seorang santri bertanya dengan polos, “Apakah harus ada aqiqah lagi?”

Santri lain menjawab dengan bercanda, “Aqiqah itu untuk kelahiran, bukan untuk ganti nama. Kamu cuma mau dagingnya, kan?”

Untuk menunaikan nazarnya, Kiai Hasyim dan Nyai Nafiqoh berangkat ke Bangkalan bersama bayinya. Namun, setibanya di sana, Kiai Hasyim mendadak harus kembali ke Jombang.

“Sudah tak jauh, Nyai,”katanya." “Kau tahu jalan menuju rumah Mbah Yai.”

Nyai Nafiqoh tak membantah. Beliau menerima keputusan suaminya dengan lapang dada. Sebuah bentuk kepatuhan istri kepada suaminya. Meskipun keputusan suami berat untuk dilakukan, namun ia mematuhinya. Melanjutkan langkah menuju pesantren Kiai Cholil.

Saat ia melangkah menuju pesantren Kiai Cholil, langit tiba-tiba mendung. Tak lama, hujan turun deras, disertai angin kencang. Tanpa tudung kepala, tanpa pelindung untuk bayinya, Nyai Nafiqoh terus berjalan. Tangis lirih Abdul Wahid terdengar di pelukannya.

Di depan rumah Kiai Cholil, beliau mengetuk pintu.

“Assalamu’alaikum...”

Tak ada jawaban. Beliau mengulang salamnya hingga tiga kali, barulah pintu terbuka.

Kiai Cholil berdiri di ambang pintu, menatapnya sekilas, lalu berkata tegas, “Aku tak menyuruhmu datang!”

Nyai Nafiqoh terkejut, namun tetap berdiri teguh.

Sang Kiai menutup pintu. Sebelum benar-benar tertutup, ia menambahkan perintah, “Tempatmu di halaman! Bukan di sini.”

Tanpa ragu, Nyai Nafiqoh berbalik dan melangkah ke halaman, berdiri di tengah hujan. Hatinya mengucap, “La ilaha illa Anta, Ya Hayyu Ya Qayyum.”

Namun, tak lama kemudian, Kiai Cholil muncul lagi di ambang pintu.

“Mengapa kau di sini lagi?” tanyanya. “Bawa lagi bayimu ke sana!”

Tanpa bertanya, tanpa membantah, Nyai Nafiqoh kembali ke tengah hujan, membiarkan dirinya dan anaknya diguyur air dari langit.

Dari teras rumah, Kiai Cholil memperhatikannya. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berseru, “Sekarang, pulanglah! Bawa bayimu kembali ke Jombang.”Ujar Kiai Cholil Bangkalan dalam buku yang di tulis Agus.

Tanpa protes, tanpa keluhan, Nyai Nafiqoh mematuhi perintah itu. Jika sebelumnya, Nyai Nafiqoh mematuhi Kiai Hasyim adalah kepatuhan istri kepada suaminya. Saat ini, Nyai Nafiqoh menunjukkan kepatuhannya kepada sang guru. Inilah wujud tawadlu seorang santri kepada sang guru.

Apa Makna di Balik Ujian Ini?

Momen ini menjadi salah satu bagian paling menggetarkan dalam buku. Mengapa Kiai Cholil memperlakukan Nyai Nafiqoh dengan begitu keras? Apakah ini sekadar ujian keikhlasan? Atau ada pesan spiritual yang lebih dalam?

Bagi pembaca, kisah ini bisa menjadi renungan:

Apakah ujian dalam hidup selalu membawa hikmah tersembunyi?

Bagaimana ketaatan kepada guru dan suami diuji dalam kondisi yang sulit?

Seberapa besar peran kesabaran dalam menghadapi takdir yang belum dipahami?

Aguk menuangkan berbagai hikmah dari kisah perjalanan hidup Kiai Wahid Hasyim dari mulai ia masih berada dalam kandungan sang ibunda, hingga pada titik terakhirnya. Berbagai hikmah kehidupan itu selayaknya menjadi pelajaran berharga dan tauladan sikap bagi pembaca. (van)