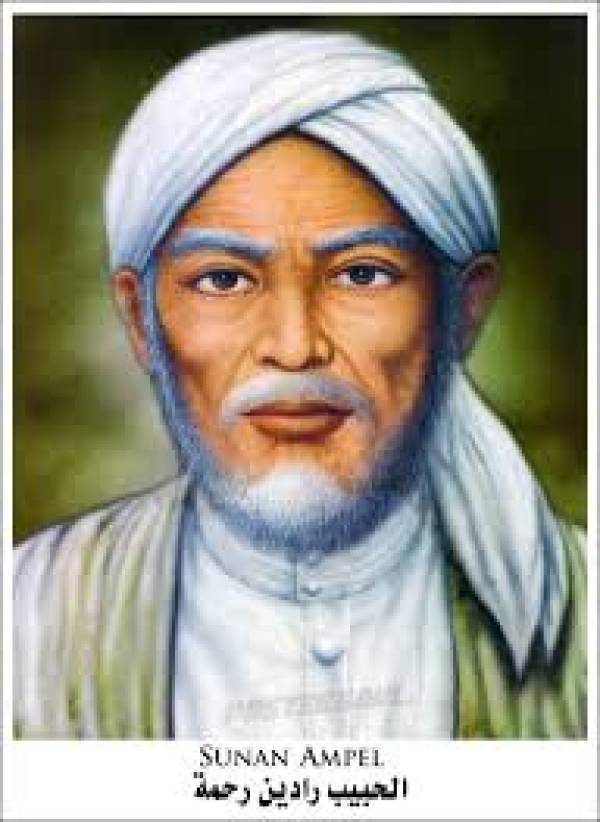

SURABAYA, PustakaJC.co - Sunan Ampel merupakan putra dari Syaikh Ibrahim As-Samarkandi. Ia tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa, dan tempat lain di Nusantara.

Sunan Ampel mendirikan Pesantren Ampeldenta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Drajat.

Ia juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan, dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan. Sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah.

Ampel menikahi putri dari Bupati Tuban, Arya Teja, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembu Sura Raja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan menyebar hingga ke daerah Sukadana di Kalimantan.

1. Awal Kedatangan Sunan Ampel ke Jawa

Raden Rahmat bersama ayahanda ke Jawa untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, disertai dengan saudara tuanya Ali Musada dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra dari Raja Champa. Mereka datang di Tuban.

Mereka menetap di Tuban selama beberapa saat, sampai suatu ketika sang ayah wafat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi Raja Majapahit yang memeluk agama Buddha.

Babad Ngampeldenta mengungkapkan bahwa peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar sunan dan kedudukan wali di Ngampeldenta, digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel.

Raden Rahmat juga diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat Pecat Tandha di Terung bernawa Arya Sena. Atas dasar hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan tinggal di Ampel beserta keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit.

Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Kriyan, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan. Di sana, Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning atau Mbah Karimah yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat.

Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putri bernama Mas Murtosiyah dan Mas Murtosimah. Selama menetap di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya menyebarkan dakwah keislaman di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangun.

Menurut Serat Walisana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampeldenta. Melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahannya bernama Arya Lembu Sura yang beragama Islam.

Arya Lembu Sura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampeldenta dengan gelar Sunan Ampeldenta, dan nama Pangeran Katib. Bahkan, diceritakan juga Raden Rahmat menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja dari Tuban. Ketika Arya Lembu Sura keluar dari takhtanya, Raden Rahmat menggantikannya sebagai penguasa Surabaya.

2. Dakwah Sunan Ampel

Dakwah merupakan tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel terkenal sebagai tokoh yang menjalankan misi berdakwah dengan sangat baik, melalui prinsip dakwah maw'izhatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan.

Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam.

Dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Berdasarkan Babad Tanah Djawi, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menikahkan Khalifah Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Usahanya ini dilanjutkan pada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa.

Salah seorang putrinya bernama Mas Murtosiyah dinikahkan dengan santrinya, yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Sementara itu, sang adik Mas Murtosimah menikah dengan raden Patah yang menjadi Adipati Demak.

Sunan Ampel juga mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Qur'an, kitab-kitab mengenai ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat baik lafal maupun makna. Raden Rahmat juga mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadhah ketat atau tidak makan tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan fardhu dan sunnah, serta mencegah yang haram maupun makruh dan tawajjuh memuji Allah.

Sunan Ampel juga menggambarkan ajaran bersifat esoteris kepada Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu qalbu.

Menurut Babad Demak, ajaran Sunan Ampel berangkat dari tiga kata. Di antaranya bi nashrih, tubadil, dan daim dengan kata kunci bi ru'yatil fu'ad yang hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin dan inti ajarannya adalah fa ainama tuwallu fatsamma wajhullah. Kabiran alhamdulillah katsiran, fasubhanallahi bukratan wa ashila, inni wajjahtu wajhiya.

Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Sunan Ampel dianggap sederajat dengan para guru suci Syiwais yang berwenang melakukan diksha (baiat) yang diberi sebutan kehormatan 'susuhunan'. Sebutan ini diberikan karena kedudukannya sebagai Raja Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi Susuhunan atau Sunan Ampel, dan karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang mempunyai kewenangan melakukan diksha (baiat kepada murid-murid rohaninya.

Dakwah Islam dilakukan dengan persuasif melalui pendekatan kekeluargaan dan penuh empati. Meski begitu, tidak mudah diterima oleh masyarakat.

Bahkan seorang penguasa Madura bernama Lembu Peteng pernah mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Usen dan Syaikh Ishak. Lembu Peteng juga pernah menyamar memasuki kediamannya di Ampeldenta dan berusaha menikamnya dengan sebilah keris. Namun, karena itu Lembu Peteng mau memeluk Islam.

Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritual yang dianggap aneh. Ia juga dhina karena menolak makan babi dan katak.

3. Pengaruh Champa di Wilayah Dakwah Sunan Ampel

Sunan Ampel dikisahkan berasal dari Negeri Champa. Oleh karena itu, tradisi keagamaan muslim Champa terlihat pada tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat muslim tradisional di pesisir utara Jawa, yang menjadi wilayah dakwah Sunan Ampel.

Tradisi keagamaan Champa Muslim di wilayah dakwah Sunan Ampel di antaranya sebagai berikut:

Kebiasaan men-talqin orang mati dengan melakukan kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000.

Perayaan 1 dan 10 Syuro dengan penandaan bubur syuro. Larangan menyelenggarakan hajat menikahkan keluarga, mengkhitankan anak dan pindah rumah pada bulan Syuro.

Tradisi Rebo Wekasan atau Arba'a Akhir di bulan Safar.

Tradisi Nisfu Sya'ban, paham wahdatul wujud.

Memeriahkan peringatan Maulid Nabi SAW, pembacaan kasidah-kasidah yang memuji Nabi Muhammad, dan ahlul bait, si'iran pepujian yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, dan membaca berbagai wirid.

Memanggil ibunya dengan sebutan 'mak', memanggil kakaknya atau orang yang dianggap lebih tua dengan sebutan 'kak' atau 'kang', memanggil adiknya dengan sebutan 'adhy', menyebut anak laki-laki kecil dengan sebutan 'kachoa' atau 'kachong'.

Mempercayai berbagai jenis makhluk halus, seperti gandarwa, kolong wewe, kuntilanak, pocong, tuyul, kalap, siluman, jin Islam, hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan berbagai takhayul lainnya.

Percaya terhadap hitungan suara tokek, tabu mengambil padi di lumbung pada malam hari, menyebut harimau dengan sebutan 'Yang' atau 'Ong' atau yang bermakna 'kakek' dan sebagainya.

Namun seiring berjalannya waktu, mazhab kaum Champa Muslim beraliran Syiah, sebagai akibat hilangnya orientasi dan diskontinuitas sejarah. Bahkan kebiasaan di atas terpengaruh paham Syiah Zaidiyah.

Islam berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16, yang merupakan wujud akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam. Baik sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, tradisi keagamaan, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan Sunan Ampel dalam menyebarkan dakwah Islam dinilai paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam, dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim Champa melalui pendekatan sufisme, sehingga dapat diterima masyarakat Jawa.

4. Wafatnya Sunan Ampel

Menurut Babad ing Gresik, mengenai wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candrasengkala yang berbunyi 'Ngulama Ngampel lena masjid' yang bermakna 'Ulama Ampel wafat di masjid', juga bermakna nilai angka 1401 Saka atau 1479 Masehi.

Sementara dalam Serat Kandha, wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candrasengkala 'Awak kalih guna iku' yang bermakna nilai angka tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi.

Dalam historiografi lain tidak tercantum tahun meninggal Sunan Ampel. Meski tidak ada kepastian mengenai waktu wafatnya Sunan Ampel, akan tetapi makamnya terletak di samping Masjid Agung Ampel Surabaya, yang dijadikan pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara. (int)